La chauve-souris est le seul et unique mammifère volant. Cet atout lui confère de nombreuses particularités complexes et dignes d’études. Son système immunitaire est remarquable. Si la chauve-souris s’est révélée porteuse de nombreux virus excessivement agressifs pour l’être humain, sa capacité à les tolérer est certainement intrigante. Génétiquement, la chauve-souris est aussi plus proche de nous que la souris, animal de laboratoire par excellence. D’autre part, cet animal est un auxiliaire dans la chasse aux insectes nuisibles et est donc utile dans le maintien de la biodiversité et de l’environnement.

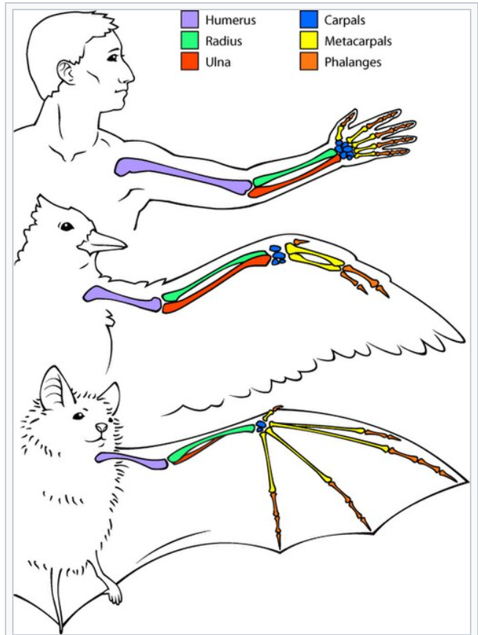

La chauve-souris ou « Chiroptère » signifie « qui vole avec les mains« . Ce mot vient du grec chiro : main et ptera : aile. Les membres antérieurs sont, en effet, profondément modifiés par l’adaptation au vol. L’ensemble du bras a effectué une rotation de 90 degrés par rapport à la position qu’il occupe chez un mammifère quadrupède. Les «ailes» de la chauve-souris sont, chacune, formées par quatre doigts hypertrophiés et reliés par une membrane de peau souple et élastique. Le dessin ci-dessous présente une comparaison des membres antérieurs/supérieurs de la chauve-souris avec l’homme et l’oiseau :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiroptera#/media/Fichier:Comparative_anatomy_of_the_forelimb_of_a_human,_a_bird_and_a_bat.jpg

Les ailes des Chauves-Souris ont aussi une sensibilité importante que l’on peut comparer à celle d’une main de Primate. C’est aussi sur la base des doigts que sont classées les différentes espèces de chauves-souris. Les Chiroptères se répartissent en deux sous-ordres: les Mégachiroptères chez lesquels le 2e doigt comportant trois phalanges est indépendant du 3e doigt (par exemple les grandes chauves-souris frugivores que sont les roussettes); et les Microchiroptères qui ont, au contraire, le 2e doigt pourvu de deux phalanges étroitement associées au 3e doigt (une quinzaine de familles qui peuplent la totalité du globe, à l’exception des régions polaires dont les Rhinolophidae, les Phyllostomatidae, les Vespertilionidae, (par exemple: le murin commun, l’oreillard, la pipistrelle, ou la grande sérotine).

Pour détailler les particularités de notre mammifère volant, nous avons fait appel aux références suivantes :

- Lessons from the host defences of bats, a unique viral reservoir » (Irving, A.T., Ahn, M., Goh, G. et al. Nature 589, 363–370 (2021). doi.org/10.1038/s41586-020-03128-0)

- Antiviral effects of interferon-stimulated genes in bats (Zhang D., Irving, A.T., Front Cell Infect Microbiol. 2023 08 18;13:1224532. doi: 10.3389/fcimb.2023.1224532)

- Chiroptères ou chauves-souris (Encyclopédie Universalis, Manaranche R.)

- Fascinantes chauves-souris, leur tolérance à des virus mortels pour les humains (Monchâtre-Leroy E. 2024 03 25 https://theconversation.com/fascinantes-chauves-souris-leur-tolerance-a-des-virus-mortels-pour-les-humains-225722)

- Comparative analysis of bat genomes provides insight into the evolution of flight and immunity (Zhang, G. et al. Science 339, 456–460 (2013) https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8782153/) .

Les caractéristiques générales des chauves-souris sont présentées dans le tableau ci-dessous, en trois parties:

- Description générale,

- Particularités liées au vol,

- Système immunitaire.

| Caractéristiques générales des chauves-souris | ||

| Description générale | ||

| Evolution, apparition | Apparition au milieu de l’Eocène | Il y a 64 millions d’années |

| Nombre d’espèces | Plus de 1400 (le plus grand nombre d’espèces, avec 175 genres regroupés en 20 familles) | Un cinquième des 6 500 espèces de mammifères connues |

| Distribution géographique | Sur tous les continents à l’exception des régions polaires et de quelques îles océaniques | |

| Habitat | Feuillage, arbres creux, crevasses rocheuses, grottes et structures humaines (cave, grange…) | Suspendue à l’envers (accrochage passif dû au poids du corps (via le pouce griffu laissé libre) Cette position permet le départ en vol sans consommer d’énergie. |

| Vie sociale | Vit en colonie Partage de la charge des petits et nourriture | La plus grande taille de colonie connue : 20 millions de chauves-souris (Tadarida brasiliensis, Bracken Cave (Texas)) |

| Reproduction | 1 petit par an (ou 2 si jumeaux, (comparable à l’incidence humaine)), gravidité de 50 à 60 jours | Peut être réduite en cas de manque de nourriture Une seule paire de mamelles |

| Activité | Essentiellement nocturne | |

| Impacts écologiques | Pollinisation, dispersion des graines et chasse aux insectes nuisibles | Les déjections peuvent servir d’engrais |

| Régime alimentaire | Fruits, nectar, pollen, insectes, rongeurs, amphibiens, poissons et sang | Sang pour trois espèces sud-américaines |

| Modes d’orientation dans l’espace | Visuel, écholocation et magnétoréception | |

| Durée de vie | Longue par rapport à leur taille, de 10 à 20 ans (durée de vie de la souris : 2 à 4 ans) | Exemple : plus de 41 ans (un murin de Brandt (Myotis brandtii), de Sibérie) |

| Taille (envergure) | De 29 mm à 1,7 m | La taille de la plupart des Chiroptères n’excède pas celle d’un rat, mais le géant du groupe, représenté par une espèce de Java, Pteropus vampyrus, atteint 1,40 m d’envergure. |

| Poids | De 2 g à 1,6 kg | |

| Thermorégulation | Homéotherme, hétérotherme | En fonction des périodes d’activité, de torpeur et d’hibernation |

| Température corporelle en hibernation | ≤5,8 °C | |

| Fréquence cardiaque en hibernation | 10 à 16 battements par minute | |

| Cri | Le grincement | La chauve-souris grince |

| Caractéristiques et physiologie liées au vol | ||

| Adaptée pour le vol | Aile constituée de membranes de peau ou patagium Développement de quatre doigts des membres antérieurs avec une membrane battante, fonctionnant comme une aile, tendue entre ces doigts, les flancs et parfois la queue. | Le pouce n’est pas englobé dans la membrane alaire, il est de dimension modeste, terminé par une griffe et participe à l’accrochage |

| Distances migratoires | Jusqu’à 2 000 km | |

| Température corporelle en vol | ≥ 41 °C | |

| Fréquence cardiaque en vol | ≤ 1066 coups par minute | |

| Exigences énergétiques | Jusqu’à 1 200 calories par heure | Les chauves-souris fructivores consomment par jour, deux fois le poids de leur corps en fruits (le pancréas, le foie et les reins sont adaptés pour assurer la balance) |

| Taux métabolique | 2,5 à 3 fois plus élevé que celui des mammifères de taille similaire faisant de l’exercice | Augmentation du taux métabolique en vol : jusqu’à 34 fois le taux métabolique de base |

| Phosphorylation oxydative mitochondriale (OXPHOS) | OXPHOS permet la production d’ATP à partir d’ADP soit de l’énergie nécessaire en quantité pour voler | Sélection positive de gènes OXPHOS mitochondriaux et nucléaires |

| Système immunitaire | ||

| Les chauves-souris tolèrent une certaine quantité de virus sans en être affectées. | Elles ne dépensent pas d’énergie excessive pour se débarrasser complètement des virus. | |

| Abrite une très grande collection de virus très agressifs pour l’être humain (exemples : virus Ebola, Marburg, Nipah, Hendra, Coronavirus…) | Les Rhinolophidae présentent une diversité exceptionnelle de coronavirus. | |

| Les génomes des chauves-souris présentent un grand nombre de restes viraux. | Est-ce une forme de vaccination, de protection contre de nouveaux virus ? | |

| Certaines espèces maintiennent un taux élevé d’interférons (même en l’absence d’agression virale). | Leur présence élevée permet de réagir très rapidement en cas d’infection sans induire de production effrénée. | |

| Autophagie facilitée | Les cellules se débarrassent facilement des composants endommagés tels que ceux dus à une infection virale. | |

| Il n’y a pas de réponse inflammatoire excessive. | L’activité des inflammasomes est réduite. | |

| Taux de cancer est faible | ||

Comment leur système immunitaire en est-il arrivé là ?

Le vol battu de la chauve-souris -par opposition au vol plané- nécessite une énergie très importante qui doit être produite par leur organisme. Cette production s’accompagne de la formation de composés oxydants, en quantité importante .Or, ces métabolites oxydants sont similaires à ceux produits lors d’une infection virale. L’accoutumance vis-à-vis de ces substances nocives semble permettre à la fois le vol et la résistance à la présence de pathogènes. Ce seuil de tolérance important vis-à-vis des virus pourrait donc trouver son origine dans l’adaptation au vol.

Cependant, l’organisme de la chauve-souris doit aussi se défendre et limiter la réplication du pathogène avant que celui-ci ne l’envahisse et le détruise.

C’est la molécule d’interféron qui joue ce rôle. L’interféron est une cytokine qui comme son nom l’indique interfère avec l’agression pathogène. L’interféron est sécrété, entre autres, par les cellules immunitaires innées en réponse à la détection d’ARN reconnu comme étranger. L’interféron alerte les cellules voisines de l’agression et active des cellules NK (Natural Killer) et des macrophages afin d’éliminer les cellules contaminées.

Or, chez les chauves-souris, l’interféron est déjà présent en quantité importante dans les cellules. L’action de défense est donc directe et la multiplication du pathogène est plus rapidement circonscrite. Ce niveau élevé d’interféron toléré chez la chauve-souris ne le serait pas chez un autre mammifère. Chez l’humain, par exemple, un niveau d’interférons trop élevé peut entrainer la dérégulation du système immunitaire et provoquer des phénomènes auto-immuns comme le lupus.

A noter que le rôle de l’interféron a été établi mais il se peut que d’autres cytokines jouent un même rôle pour des espèces de chauves-souris non encore étudiées.

Un autre élément est l’inflammasome qui est aussi un élément de l’immunité innée. Ce complexe protéique entraine la production de cytokines pro-inflammatoires et la mort programmée des agents pathogènes. L’inflammasome intervient chez les chauves-souris et les autres mammifères mais il apparait plus limité et mieux contrôlé chez les chauves-souris. L’inflammasome peut être à l’origine d’orage cytokinique qui provoque l’emballement du système immunitaire et son dysfonctionnement, ce qui peut être fatal (comme observé chez l’homme durant la pandémie de COVID19).

La réponse du système immunitaire adaptatif n’est, quant à elle, que partiellement connue. Des études génomiques sont en cours, mais le fonctionnement des éléments produits par ces gènes est encore peu détaillé.

Est-ce que la longue durée de vie peut être expliquée par ce système immunitaire maitrisé?

Les chauves-souris ont des durées de vie bien supérieures à ce qui est normalement retrouvé chez des mammifères de cette taille. Par exemple, la pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus) dont le poids moyen est de 5 ou 6 grammes peut vivre plus de 15 ans alors qu’une souris (Mus musculus) qui pèse 15 à 30 grammes aura une durée de vie maximale de 2 ans.

Or, le processus de vieillissement, phénomène très complexe, semble être lié au système immunitaire. Le vieillissement chez les mammifères est lié à une moindre faculté de réparation de l’ADN et à une immunité fragilisée. Chez les chauves-souris, la capacité de réparation de l’ADN apparait constante avec l’âge, les défenses immunitaires sont plus modulées et les réponses inflammatoires plus adaptées, ce qui pourrait expliciter en partie leur longévité.

Conclusion

Il convient donc de poursuivre l’étude de ces mammifères impressionnants tout en les protégeant et en leur assurant un écosystème non perturbé, afin d’éviter aussi tout contact non contrôlé avec des anciens ou nouveaux virus…

Commentaires récents